Textos narrativos e informativos, vídeos, pódcast y collages han sido los formatos elegidos por estudiantes de 1º y 3º de ESO del CC La Salle de Santander para participar en el V Concurso InterAulas de periodismo escolar. Recopilamos todos los trabajos enviados al certamen por el alumnado de este centro educativo, en los que no faltan las alusiones a la visión de los menores ante situaciones de violencia.

EL REENCUENTRO

Por Irene Martínez Gómez y Vega Hernández Pérez. 1º ESO.

Narrador – Dos personas de diferentes siglos se encuentran frente al edificio donde fue la primera ola feminista de Europa y, rápidamente, entablan una conversación.

Irene (Siglo XX) .– Ay… este lugar me trae muchos recuerdos.

Vega (Siglo XXI) .– Por qué, yo pensaba que era un edificio normal.

Irene. –¿Pero qué dices? Aquí es donde se publicó el primer decreto sobre el derecho de las mujeres y la ciudadana en Francia.

Vega. – Pero a ver… ¿Quién lo logró?, ¿cuándo?

Irene. – ¡No digas eso! Gracias a Olympe de Gouges puedes llevar lo que llevas puesto o puedes tener un propio negocio y casarte con quien quieras. ¡Gracias a ella tienes un trabajo!

Vega. – Pues yo pensaba que todo era igual a antes y que podíais hacer lo que quisierais.

Irene.- ¿Pero sabes de lo que te estoy hablando?, ¿sabes lo que es el feminismo?

Vega. – Bueno, en el colegio siempre hay charlas de eso, pero me aburren y no escucho. Además, siempre dicen que no al bullying y sí a la igualdad de género, pero no sé muy bien a qué se refieren.

Irene.- ¿Pero sabes quiénes son, por ejemplo, Clara Campoamor o Malala Yousafzai…?

Vega. – Digo yo que sean personas que han hecho algo, alguna protesta…

Irene.- Te explico: si Clara Campoamor, por ejemplo, no hubiera dicho lo que pensaba y se habría quedado callada, las mujeres en España no votarían, o si Malala no habría luchado contra el régimen talibán y la defensa de escolarización de las niñas en países de Asia, seguramente muchas niñas no irían al colegio.

Vega. – Entonces, han hecho lo mismo que Emma Watson.

Irene.- ¿Y qué ha hecho ella ?

Vega.- Pues ha trabajado para promover el comercio justo y las prendas orgánicas, y se ha desempeñado como embajadora de CAMFED International, un movimiento para educar a las niñas en el África rural.

Irene. – Las mujeres de mi época no seríamos capaces de hacer eso.

Vega. –¿Por?

Irene.- A ver, ser mujer en mi siglo no es muy sencillo. No podemos decir nuestras opiniones, no podemos tener un trabajo, dependemos de un hombre para todo…

Vega. – En mi siglo es normal, no tenemos que depender de nadie, somos libres.

Irene. – ¡Qué suerte tenéis! En mi siglo la mayoría de mujeres no sabemos ni leer ni escribir.

Vega. – Pues yo aprendí eso con 5 años.

Irene.- ¿Y en tu siglo hay decretos que protegen a las mujeres? ¿O sea, si se separan o si alguien las maltrata?

Vega. – En 1910 se realizó en Copenhague la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, donde se propuso que se estableciera el día 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer en homenaje a las primeras mujeres que se organizaron buscando mejorar su situación luchando por sus derechos.

Irene. – ¿En serio hay un día dedicado a nosotras?

Vega. – Sí, el 8 de marzo todos los años.

Irene. – ¡Qué suerte!

Vega. – Sí, pero no solo es para celebrar. Es un recordatorio de todo lo que aún tenemos que lograr para conseguir una verdadera igualdad de género en el mundo.

Irene. – Eso es cierto. En mi tiempo ni siquiera podíamos votar, ni tener voz en las decisiones importantes. Pero por eso luchamos, para poder tener un futuro mejor.

Vega. –¡Y lo consiguieron! Si no fuera por todas esas luchas, no estaríamos aquí hablando sobre la igualdad y los derechos. Aunque, claro, aún falta mucho por hacer, pero cada paso que damos es un avance.

Irene.- ¿Y tú, qué piensas hacer para seguir avanzando?

Vega. – Pues trataré de apoyar a otras mujeres, siempre que pueda.

Irene. – Pues sí que has aprendido mucho, porque antes no sabías casi nada.

Vega. – Ya, ahora ya sé todo y puedo apoyar más a las mujeres.

AÑO INTERNACIONAL DE LA PAZ

Paula Urién, Alejandra Peña y Blanca Casuso. 1º ESO.

LA PAZ ES LO MÁS IMPORTANTE

Por Laura Cimavilla, Daniela Marco, Irene Rodríguez y Elena Monje. 1º ESO.

NUESTRAS GUERRAS

Por Nedal Yahyaoui Boudiabe. 1º ESO.

Este año se celebra el ‘Año Internacional de la Paz y la Confianza’, coincidiendo con el 80 aniversario de la firma de la Carta de Naciones Unidas y el fin de la II Guerra Mundial. Es un buen momento para reflexionar sobre el estado del mundo y promover la cultura de la no violencia y la paz desde nuestro entorno. ¿Hablamos de conflictos escolares, domésticos, civiles, personales…?

¿Qué es la paz? La paz es sinónimo de tranquilidad, seguridad y, sobre todo, ausencia de peligro y conflicto. Así, en sociedad, se resume a la convivencia en armonía, sin violencia ni enfrentamientos. En definitiva, se basa en el respeto, la justicia y la cooperación.

¿Qué se entiende por guerra? ¿Son guerras solo los conflictos armados? Si bien es cierto que, tradicionalmente, las guerras se han resumido a conflictos armados, generalmente prolongados, entre dos o más grupos organizados, como países, ejércitos etc.., y que se han venido dando por divergencias políticas, territoriales, económicas o ideológicas, lo cierto es que no todas las guerras son exclusivamente conflictos armados. Por ejemplo, en nuestro día a día, nos encontramos con guerras cotidianas y sociales, que si bien se libran de las armas, pueden llegar a ser igual de desgastantes.

Estas ‘guerras’ reflejan desigualdades, luchas por derechos, discriminación (ej. casos de bullying, acoso escolar, etc.), guerras psicológicas (ej. la lucha contra la depresión, el estrés, la ansiedad…); medioambientales (destrucción y no cuidado del planeta) o, simplemente, la necesidad de sobrevivir y de luchar contra la pobreza.

Estas guerras no siempre tienen un ‘enemigo claro’, pero reflejan sistemas de opresión, desigualdad o abandono. Y aunque no dejan ruinas físicas como las guerras armadas, sí dejan heridas profundas en las personas y las sociedades.

¿Cuál es, por tanto, la forma de erradicarlas? Si bien es cierto que evitar las guerras cotidianas y sociales no es tarea fácil, precisamente, porque están ligadas a aspectos de desigualdad, prejuicio y falta de oportunidades, sí es posible, en cambio, reducirlas y transformarlas con acciones individuales, colectivas y políticas. Por ejemplo, es importante impulsar la educación crítica, mediante el desarrollo de valores como la empatía, el respeto de las diferencias del prójimo; el respeto y el diálogo, la erradicación y supresión de la violencia psíquica y física; fortalecer la solidaridad y la cooperación entre la ciudadanía; promover leyes y políticas justas, etc. Así, podemos decir que si bien no hay una solución mágica ni única, la realidad es que cada acto de empatía, justicia y resistencia suma.

Habiendo realizado una introducción del tema objeto del presente trabajo, merece especial importancia estudiar, cuanto menos, cada una de las ‘guerras’ de forma separada.

¿Son los conflictos escolares una especie de guerra silenciosa? Casos de Bullying, exclusión, presiones sociales son, claramente, ‘guerras’ que muchos estudiantes viven. Es necesario desarrollar ante las mismas, el rol del diálogo, la empatía y la mediación escolar, para luchar contra ellas.

¿Qué pasa con las guerras internas que tenemos cada uno como luchas contra uno mismo? Ansiedad, inseguridad, autoexigencia, suicidios…. Es necesario promover la paz interior con el desarrollo de la paz interior; el autocuidado; saber pedir ayuda; saber expresarse, etc. En definitiva, la importancia del bienestar emocional es la base para la paz no solo interna, sino también externa.

¿Género y violencia como la guerra más invisible? Existen numerosas guerras en casa, que se materializan en conflictos domésticos, machismo, violencia de género. Es necesario promover la educación para alcanzar una igualdad efectiva que sirva, a su vez, como una herramienta para alcanzar la paz.

Encontramos numerosas historias de superación, que se reflejan casi a diario en las noticias, que reflejan la posibilidad de vencer y combatir estas guerras, que por desgracia, siguen siendo, en un modo un tanto elemental, un poco “invisibles”.

¿Cabe la paz en tiempos digitales? Nos encontramos con cotidianos supuestos de violencia en redes: odio, acoso, desinformación. Es necesario aprender a usar las redes con responsabilidad; no apoyar ni difundir noticias o informaciones cuyas fuentes no sean corroboradas y, en definitiva, luchar contra la desinformación.

¿Existen guerras que obligan a las personas a huir? Estas se dan, por ejemplo, en casos de racismo y xenofobia, y que obligan a las víctimas a huir de sus países. Es importante conocer experiencias de personas migrantes, luchar contra los estigmas, los prejuicios y desarrollar la empatía y el respeto. Debemos entender que la diversidad es una gran riqueza y no una amenaza.

Y ahora, conviene reflexionar sobre:

¿Por qué es importante recordar la Carta de la ONU y el fin de la II Guerra Mundial? ¿Qué podemos hacer hoy para que la historia no se repita? Ambos sucesos marcan un punto de inflexión en la historia de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más devastadores que hemos vivido: millones de muertos, genocidios, ciudades destruidas y una profunda crisis moral. Tras esa experiencia los países decidieron unirse para evitar que algo así volviera a ocurrir, y así nació la Carta de las Naciones Unidas en 1945.

Recordarla hoy es importante porque:

- Nos recuerda el valor de la paz, el diálogo y la cooperación entre pueblos.

- Marca el origen de los derechos humanos universales, la igualdad entre naciones y el rechazo al uso de la fuerza como forma de resolver conflictos.

- Nos ayuda a entender que la paz no es algo dado, sino una construcción colectiva que requiere compromiso constante.

Así, y para no sólo evitar, sino luchar contra las ‘pequeñas’ guerras cotidianas, es necesario:

- Educar para la paz, no solo con libros, sino con actitudes: enseñar empatía, respeto y resolución pacífica de conflictos.

- Combatir el odio y la intolerancia, donde sea que aparezca: en redes, en la escuela, en casa.

- Valorar la diversidad, entendiendo que las diferencias no son amenaza, sino riqueza.

- Defender los derechos humanos, incluso en pequeñas cosas: ayudar a quien es discriminado, levantar la voz ante una injusticia.

- Ser ciudadanos activos, informarnos, participar …

Recordar, por tanto, es un acto de responsabilidad. Y construir paz hoy es la mejor forma de honrar a quienes sufrieron en el pasado y proteger a las generaciones futuras.

EL PODCAST DEL GUERRERO

Pablo del Barrio Diego. 1º ESO.

NUESTRAS GUERRAS

Por Alonso Salcines, Vicente Sarasua, Pablo Saiz, Hugo López y Luis Esteban Caicedo. 1º ESO.

En el mundo actualmente se encuentran en activo 56 conflictos, entre los que destacan la invasión rusa de Ucrania, la guerra entre Israel y Palestina y la guerra civil sudanesa. También otra guerra que no tiene nada que ver con las armas es la arancelaria impuesta por Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos de América. Esta guerra consiste en imponer aranceles, que son unos impuestos aplicados a bienes importados, para subirlos de precio y hacerlos menos competitivos en el mercado nacional, a los países que exportan a Estados Unidos.

Otras guerras que podrían tener lugar podrían ser las totales, nucleares, civiles, religiosas y más guerras comerciales.

Aparte de las guerras, en el mundo también se encuentran otros conflictos bastante preocupantes. Estos conflictos son:

– Escolares: Son los que se desarrollan en el ámbito de la escuela, cuando existe una trasgresión de las normas dentro y fuera del aula. Algunos ejemplos son el bullying, las actitudes disruptivas, exclusión, conductas antisociales…

– Domésticos: Se producen cuando existe un comportamiento abusivo en un ámbito familiar o doméstico. Pueden ser la violencia de género, la violencia vicaria, discusiones de pareja y otros.

– Personales: Tienen lugar cuando a un individuo se le presentan dos o más alternativas para resolver una situación y no sabe cual elegir. Ideológicos, religiosos, políticos y filosóficos entre otros.

¿Qué es la paz? La paz es la situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países, pero también puede ser una relación de armonía entre personas y un valor fundamental para la convivencia humana, sin enfrentamientos ni conflictos. Hoy en día la paz no está del todo conseguida a nivel mundial, ya que hay varios conflictos en activo que, desgraciadamente, acaban con la vida de muchas personas e infraestructuras. Pero para intentar lograr la paz hay organizaciones que se desplazan a lugares devastados e intentan ayudar. Un ejemplo de estas organizaciones es la ONU (Organización de las Naciones Unidas), cuyas funciones principales son mantener la paz y la seguridad internacional, proteger los derechos humanos, distribuir ayuda humanitaria y apoyar el desarrollo sostenible y la acción climática. Las principales misiones de la ONU son:

– MINURSO: Para preparar unas elecciones.

– UNMI: Para promover la seguridad, la estabilidad y el respeto de los derechos humanos en Kosovo.

– UNFICYP: Para la contribución a una solución política en Chipre.

– FPNUL: Para la supervisión del cese de las hostilidades y contribución a garantizar el acceso humanitario a la población.

– FNUOS: Para la vigilancia del alto el fuego y del acuerdo de retirada.

– ONUVT: Para la contribución a la estabilidad en el Oriente Medio.

Para vivir en paz se debe desarrollar un entorno donde los derechos sean respetados, las necesidades básicas estén cubiertas y se fomente el diálogo y la compresión. La paz está ligada a la justicia social, no puede haber paz si existe discriminación, pobreza y desigualdad. Necesitamos luchar por la igualdad en educación, salud y derechos humanos. Todos nosotros debemos fomentar la paz con pequeños hechos cotidianos, resolver conflictos en el día a día, dialogando, teniendo empatía hacia los demás, ser solidarios entre otros.

Resumiendo, la paz es un camino constante que se tiene que construir poco a poco con esfuerzo constante, siendo una meta personal y colectiva para crecer como sociedad y seres humanos.

¿Cómo se puede llegar a la paz mundial? Aparte de las organizaciones que existen para conseguir la paz, también los gobiernos de los diferentes países toman medidas para evitar que los conflictos avancen. Algunos de los ejemplos de estas medidas son: el uso de la diplomacia, la mediación, enviados especiales y organizaciones para ayudar a personas afectadas. Sin embargo a parte de estas medidas, existen otras que ya se están poniendo en práctica por parte de algunos países como una educación basada en el respeto a la dignidad y los derechos de todas las personas sin importar como sean, su país de origen, la resolución de conflictos y problemas dentro del mismo país o entre diferentes países por la vía pacífica, el uso de un diálogo constructivo en el que todas las ideas son válidas, la solidaridad y la cooperación entre todos los individuos.

La ONU, organización de la que ya hemos hablado anteriormente, ha logrado el cese de conflictos y el fomento de la reconciliación en misiones satisfactorias en países como Camboya, El Salvador, Guatemala, Mozambique, Namibia y Tayikistán. También gracias a ellos se ha conseguido mejorar la situación en países, entre los que destacan, Kosovo, Haití, Liberia, Timor-Leste, Côte d’Ivoire, Burundi y Sierra Leona.

Reflexión Creemos que la mejor reflexión sobre nuestro trabajo consiste en decir básicamente que aunque se están tomando medidas para intentar lograr un mundo mejor en el que no haya conflictos, sigue habiendo personas como dirigentes políticos de algunos países que, en vez de resolver sus intereses o problemas de manera pacífica con los otros países, inician guerras para lograrlo. Pero no se dan cuenta, de que las guerras se llevan la vida de muchas personas, se destruyen muchas infraestructuras que sirven para abastecer a la población de los países afectados y también monumentos históricos de un gran valor cultural. Pero tenemos que dar gracias a organizaciones como la ONU, ONGs, etc. que lo que intentan, y muchas veces logran, es que cesen los conflictos y que se respeten los derechos humanos.

POR LA PAZ MUNDIAL

Por Natalia Gualdrón, Daniela Nieto y Virginia Vía. 1º ESO.

LAS GUERRAS GLOBALES

Por Julia Bedoya, Vera García y Claudia Hermosa. 1º ESO.

La guerra es una de las tragedias más profundas, dolorosas y devastadoras que la humanidad ha conocido a lo largo de su historia. Es el conflicto armado entre diferentes naciones. Las razones que impulsan la guerra son complejas y variadas: disputas territoriales, ideológicas, económicas, religiosas o el deseo de poder. Las guerras provocan un gran sufrimiento, una gran destrucción y muchísimas pérdidas humanas y materiales.

Durante la guerra, no solo los soldados en el frente de batalla sufren, sino también las poblaciones civiles, que se ven atrapadas en medio de la violencia y el caos. Las ciudades son arrasadas, las familias separadas, y los recursos escasean. El dolor y el sufrimiento se extienden a lo largo de generaciones, afectando tanto a los sobrevivientes como a las futuras generaciones.

El impacto de la guerra también se extiende al medio ambiente, ya que los bombardeos y la destrucción de infraestructuras alteran el ecosistema, dejando huellas que persisten durante décadas. Las cicatrices de la guerra son difíciles de borrar y a menudo la paz que sigue a un conflicto es frágil, como un acuerdo temporal que no logra sanar las heridas profundas causadas.

Sin embargo, a pesar de la devastación, la humanidad ha demostrado una y otra vez que, después de la guerra, pueden surgir esfuerzos para la reconstrucción, la reconciliación y la paz. Organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, juegan un papel crucial en mediar en los conflictos y trabajar hacia la resolución pacífica de disputas, aunque el camino hacia una paz duradera sigue siendo incierto.

La guerra, en su esencia, es una llamada de atención sobre las consecuencias de no resolver las diferencias de manera pacífica. Nos recuerda que, al final, el verdadero precio del conflicto no solo se mide en términos de vidas humanas perdidas, sino también en el daño irreversible que causa a las relaciones humanas, la cultura y la civilización misma.

Actualmente hay dos guerras activas:

Ucrania y Rusia

Esta guerra comenzó el 24 de febrero de 2022 y ha sido uno de los conflictos más devastadores y complejos del siglo XXI. El conflicto estalló cuando Rusia, bajo la presidencia de Vladimir Putin, invadió Ucrania, alegando que la expansión de la OTAN hacia el este representaba una amenaza para la seguridad nacional rusa. A pesar de las negociaciones previas y las advertencias internacionales, Rusia inició una ofensiva militar a gran escala, lo que desató una guerra total. Desde el principio, las ciudades ucranianas fueron atacadas, las infraestructuras destruidas, y miles de civiles se vieron obligados a huir de sus hogares, buscando refugio en otros países.

Ucrania, liderada por su presidente Volodymyr Zelensky, resistió con una fuerza sorprendente y determinación, recibiendo apoyo tanto militar como humanitario de Occidente, principalmente de la Unión Europea y Estados Unidos. Las sanciones económicas contra Rusia aumentaron, mientras que los países aliados a Ucrania proporcionaron armamento, recursos y asistencia financiera, con el objetivo de debilitar a Rusia y garantizar la defensa de Ucrania.

El impacto de la guerra ha sido devastador. Miles de personas han perdido la vida y millones han sido desplazadas, convirtiéndose en refugiadas en varios países. La infraestructura crítica de Ucrania ha sido severamente dañada y las ciudades han sido arrasadas por los combates. Además, la guerra ha tenido repercusiones económicas globales, con aumentos en los precios de los combustibles y alimentos debido a las sanciones y las interrupciones en la cadena de suministro.

A pesar de los esfuerzos diplomáticos, la guerra ha persistido y la situación sigue siendo incierta. La lucha por el control de territorios clave, como Donbás y Crimea, sigue siendo un punto de fricción. La comunidad internacional continúa buscando una solución para poner fin al conflicto, pero las perspectivas de una paz duradera parecen difíciles debido a las profundas diferencias entre las partes involucradas.

Lo que comenzó como una disputa geopolítica ha evolucionado rápidamente hacia una tragedia humana de grandes proporciones. La guerra entre Rusia y Ucrania no solo ha dejado una estela de sufrimiento y destrucción, sino que también ha reconfigurado las relaciones internacionales y planteado serias preguntas sobre la seguridad, la soberanía y la diplomacia en el siglo XXI. Actualmente esta guerra todavía no ha finalizado.

Israel y Palestina

La guerra de Israel, especialmente en su contexto moderno, se refiere a una serie de conflictos militares entre Israel y varios países árabes, así como con grupos militantes palestinos, a lo largo del siglo XX y XXI. Estos conflictos tienen sus raíces en el complejo panorama histórico y geopolítico de la región del Medio Oriente, marcado por profundas disputas religiosas, territoriales y nacionales.

Orígenes del conflicto

El conflicto israelí-palestino, que es la base de muchas de las guerras en las que Israel ha estado involucrado, tiene su origen en el siglo XIX, con el surgimiento del nacionalismo árabe y el movimiento sionista. Los judíos, que buscaban un hogar nacional tras siglos de persecución en Europa, comenzaron a inmigrar a Palestina, que por entonces era parte del Imperio Otomano y, tras la Primera Guerra Mundial, quedó bajo mandato británico. Las tensiones entre judíos y árabes crecieron a medida que aumentaba la inmigración judía, lo que culminó en disturbios violentos a lo largo de las décadas.

La situación estalló en 1947, cuando las Naciones Unidas propusieron un plan de partición para dividir Palestina en dos estados, uno judío y uno árabe, con Jerusalén como una ciudad internacional. Los líderes judíos aceptaron el plan, pero los países árabes y los palestinos lo rechazaron, considerando que era injusto. Esto llevó a la declaración de independencia de Israel el 14 de mayo de 1948, lo que provocó inmediatamente la invasión de los países árabes vecinos: Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak.

La Guerra de Independencia (1948-1949)

La primera guerra de Israel, también conocida como la Guerra de Independencia o la Nakba (catástrofe) para los árabes y palestinos, se libró entre el recién creado Estado de Israel y una coalición de países árabes. A pesar de las dificultades iniciales, Israel logró resistir y, al final del conflicto en 1949, había consolidado su territorio. Sin embargo, la guerra dejó a cientos de miles de palestinos desplazados, creando el problema de los refugiados palestinos, que sigue siendo una de las cuestiones más complejas en el conflicto.

Las guerras posteriores

Tras la victoria de Israel en 1949, el conflicto no terminó. En 1956, Israel se enfrentó a Egipto en la Guerra de Suez, debido a la nacionalización del Canal de Suez por parte del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser. Israel, junto con el Reino Unido y Francia, lanzó una operación militar para asegurar la navegación por el canal, pero la intervención de las Naciones Unidas y la presión de la Unión Soviética y Estados Unidos obligaron a las fuerzas invasoras a retirarse.

En 1967, el conflicto alcanzó un punto culminante con la Guerra de los Seis Días. Israel, anticipando una ofensiva conjunta de Egipto, Siria y Jordania, lanzó un ataque preventivo. En solo seis días, Israel derrotó a las fuerzas árabes y ocupó territorios clave, incluidos la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. Esta victoria cambió radicalmente la geografía y las dinámicas del conflicto, ya que Israel no sólo consolidó su existencia, sino que también adquirió territorios que los palestinos y los árabes consideraban parte de su futuro estado.

En 1973, la guerra se reavivó con la Guerra de Yom Kipur, en la que Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel en un intento de recuperar los territorios perdidos en 1967. Aunque Israel logró repeler el ataque, esta guerra demostró la vulnerabilidad de Israel y motivó a las naciones árabes a buscar una solución más negociada.

El conflicto palestino-israelí y la lucha continua

En paralelo con los enfrentamientos entre Israel y los países árabes, el conflicto con los palestinos ha sido una constante. Los palestinos, que viven tanto en los territorios ocupados como en los países vecinos, han buscado la creación de su propio estado independiente. Movimientos como la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y grupos más radicales como Hamas, han recurrido a la lucha armada y a atentados suicidas para luchar contra Israel.

La firma de los Acuerdos de Oslo en 1993, que resultaron en la creación de la Autoridad Palestina y en la promesa de un futuro proceso de paz, ofreció esperanzas de una solución de dos estados. Sin embargo, la violencia continuó, y los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este complicaron las perspectivas de paz. La Segunda Intifada (2000-2005), una rebelión palestina contra la ocupación israelí, dejó miles de muertos y mostró que la solución pacífica seguía siendo esquiva.

La situación actual

Hoy en día, el conflicto sigue sin resolverse. Las guerras de Gaza entre Israel y Hamas en 2008, 2012, 2014 y más recientemente en 2021, han exacerbado la violencia y las tensiones. La Franja de Gaza, controlada por Hamas, ha sido el escenario de enfrentamientos intensos, mientras que en Cisjordania, los asentamientos israelíes continúan creciendo, lo que muchos ven como un obstáculo para la creación de un estado palestino viable.

El conflicto israelo-palestino sigue siendo uno de los más complejos y dolorosos del mundo. La falta de consenso sobre temas clave, como el estatus de Jerusalén, el derecho al retorno de los refugiados palestinos, y la seguridad de Israel, sigue siendo un desafío insuperable para la paz. Mientras tanto, la violencia sigue marcando la vida de millones de personas, y la esperanza de una resolución justa parece aún lejana.

La guerra de Israel, por tanto, no es solo una guerra militar, sino también una batalla por la identidad, la justicia, el territorio y la autodeterminación, y continuará siendo uno de los principales focos de atención en la política global.

UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO

Por Martín Cobo, Chloe Martín, Amelia Rado, Carmen Díez, Claudia Bezanilla y Mateo Fernández. 1º ESO.

ENTREVISTAS SOBRE LA PAZ

Por Roberto González, Ignacio Martín y Daniel Fresno, 1º ESO.

LA PAZ Y LA GUERRA

Por Adriana Esteras, Martina Angulo y Carla García. 1º ESO.

MI CEREBRO ADOLESCENTE EN GUERRA

Por Lara Trueba Crespo. 3º ESO.

Pienso que no hay ningún adolescente como yo que no haya tenido al menos un conflicto, de mayor o menor intensidad, con otros familiares y amigos.

Cuando tengo un desacuerdo con alguien, mi cerebro, que todavía está en construcción, aumenta fuertemente su intensidad de trabajo. Mi corteza prefrontal intenta tomar decisiones pero, en ocasiones, su tarea es fallida porque aún no sabe hacerlo. Mi amígdala está muy activa intentando regular mis emociones, pero a mi edad estas son muy intensas y son difíciles de manejar de manera racional.

Hay un deseo en mí de aceptación social, como algo innato, por lo que creo que todos los conflictos con mis amigos los siento mucho más graves de lo que realmente son. A veces aparecen sentimientos en mí de injusticia e incomprensión porque necesito ser escuchada.

¿Qué podría hacer yo para manejar un conflicto? Tal vez hablar con alguien, expresar mis pensamientos y sentimientos sin miedo a que me juzguen. Que alguien me escuche y yo sienta que valida mis emociones hará que me sienta comprendida. Eso no quiere decir que el que me escuche tenga que estar de acuerdo con mi forma de pensar.

Cuando me calme podría analizar la situación y considerar diferentes puntos de vista y buscar soluciones justas para todos. Y qué difícil me resulta ponerme en el lugar del otro. Cuando lo consigo encuentro las causas de los conflictos y puedo responder con menos enfado.

Me viene muy bien cuando estoy alterado respirar profundamente, contar hasta diez o alejarme temporalmente de la situación, así no hago o digo cosas de las que luego me pueda arrepentir.

No olvidarme de mis valores, los que me enseñaron en casa y de mis límites me da confianza para resolver situaciones sin sentirme presionada.

Pensar en cómo resolvieron los conflictos personas de referencia para mí, personas a quienes me gustaría imitar, personas que me dan tranquilidad y a quien tengo que respetar… me ayuda a recuperar la calma.

Poco a poco me doy cuenta de que no se trata de ganar discusiones sino de buscar acuerdos para construir relaciones positivas y evitar rencores innecesarios. Y es así como yo encuentro la paz.

¿Y cómo sería el cerebro de un adolescente que vive en guerra? Imagino que ante situaciones extremas, la exposición constante al peligro y el estrés, afectan mucho al cerebro. Seguramente la amígdala que regula las emociones se vuelva hiperactiva, lo que trae consigo miedo y ansiedad. Por otra parte, la corteza prefrontal encargada de la toma de decisiones y el control de impulsos probablemente tenga dificultades. Por eso es frecuente que ante situaciones graves los adolescentes se bloqueen sin saber qué hacer o entren en situaciones de pánico.

¿Qué podría hacer un joven en guerra para manejar el conflicto? Dentro de su entorno peligroso buscar un espacio en el que se sienta protegido, un lugar determinado o un gran grupo de personas que lo protejan. Hablar de sus emociones, dibujar o escuchar sobre ellas le ayudarán. Es importante que sus pensamientos y sentimientos no queden reprimidos. Ejercicios de respiración, mindfulness y actividad física le pueden ayudar a controlar el miedo y la ansiedad.

No debe de aislarse, es lo peor que puede hacer. Tiene que conectar con amigos, familiares o incluso profesionales de la salud mental, si es posible. Es importante que en momentos y épocas de caos no se pierdan las rutinas de las comidas, aunque no haya mucho alimento, lectura si es posible… todo esto da la sensación de normalidad.

Seguro que el adolescente pierde la esperanza en el futuro, por eso es importante que fomente el aprendizaje de algo sencillo, pero nuevo. Eso le ayudará a mantener la motivación por la vida.

Se tiene que dar cuenta que la guerra no estará siempre que haya personas trabajando por la paz. Su vida seguirá y el conflicto pasará. Y es así con estas recomendaciones como encontrará la paz.

¿En qué se parecen el cerebro del adolescente que vive una guerra y el mío? Cuando piensas en el cerebro de alguien que está viviendo una guerra realmente relativizas tus conflictos con la gente que te rodea en tu casa o en tu clase. Sientes, que al lado del otro lo tuyo no es nada. Te sientes egoísta y egocéntrica al pensar en ti y no en otros. Tal vez esos otros que están en peores condiciones que tú tengan mejores herramientas que las tuyas para afrontar situaciones de conflicto. Hay algo que ambos cerebros de adolescentes tienen en común. Es cada persona el motor, el volante, para que su cerebro salga airoso sea cual sea el entorno más o menos difícil que le rodee.

La resiliencia, la capacidad de las personas para adaptarse, enfrentarse y superar situaciones difíciles, traumáticas o estresantes es lo que nos diferencia a unos de otros.

¿Cómo podría mejorar mi resiliencia? Conocerme a mí misma, tener claros mis pensamientos y emociones. Ser optimista y ver el futuro con esperanza, pero sin olvidarme de mis problemas. Buscar soluciones creativas y nunca rendirse ante la adversidad. Ver los desafíos como oportunidades de aprendizaje en lugar de fracasos, ayuda a construir resiliencia. Dar importancia a mi autocuidado, dormir bien, hacer ejercicio y mantener hábitos saludables.

La vida está llena de cambios inesperados. Si aprendo a aceptar lo que no se puede controlar, reduzco mi ansiedad. No me debo enfocar en el problema sino en la solución. Esto me dará sensación de control…

Y si te paras a pensar…esto no solo sirve para un cerebro adolescente, también para uno que ya ha acabado de desarrollarse y esté maduro. Sirve lo mismo para todos. Porque no sufre más quien en peor entorno vive, sino aquel que menos resiliencia tiene ante la vida.

Tu vida no solo está condicionada por dónde naciste, sino por tu capacidad de adaptarse al medio que te dio la vida. Y así es como todos encontramos la paz.

EL TESORO DE LA PAZ

Por Valeria Caviedes y Nela Rucandio, 3ºESO.

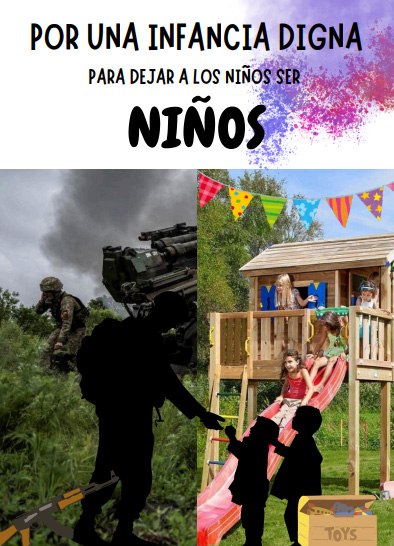

INFANCIAS LIBRES

Por María Ceballos. 3º ESO.

ANTE PROBLEMAS, SOLUCIONES

Aarón Poo Torres. 3º ESO.

SUEÑOS IMPARABLES

Por Victoria Valdivielso Piquero. 3º ESO.

Gala, una niña de apenas 12 años de nacionalidad ucraniana, vivía con sus padres y su hermano mayor, Eneko, en una pequeña y humilde casita situada al noroeste de Kiev. Ella era una niña muy introvertida a la que le encantaba leer porque, según ella, podía vivir todo tipo de experiencias y escenarios que ella quisiera.

Aquella noche del 22 de febrero de 2022, Gala no podía dormir y cuando pudo conciliar el sueño de verdad tuvo una pesadilla aterradora. En el sueño se mostraba la ciudad: oscura, lluviosa y solitaria. Aparecían unos misiles que dejaban caer alrededor de su casa, la gente salía corriendo horrorizada por lo que estaba pasando. Casas destruidas y familias sin refugio y heridas. Después de esto Gala se despertó llorando, a lo que decidió contarles a sus padres lo que había soñado. Sus padres intentaron tranquilizarla diciéndole que eso es casi imposible que pueda suceder y, finalmente, ella se fue a dormir.

Pero tan solo unos días después, el 24 de febrero, el sueño de la pequeña Gala se hizo realidad: la ciudad y todo el país empezó a temblar debido a las explosiones. Las sirenas sonaban y el cielo estaba oscuro por el humo, había comenzado el ataque ruso. Tuvieron que intentar huir de su casa, pero un misil se llevó por delante a su familia dejándola sola en aquel terrible escenario. Su madre le dijo que corriera, que no mirara atrás, que fuera muy valiente. Gala, entre lágrimas, tuvo que hacer caso a su madre y salir huyendo sea como sea. Se encontró a algunos vecinos por el camino que la ayudaron a seguir adelante. Su casa, que era un refugio para ella, se había convertido en una de sus mayores pesadillas. La llevaron a un lugar de acogida, una organización solidaria, en la que conoció a más niños que se encontraban en la misma situación que ella. Pasados unos días decidieron adoptarla una familia que vivía en San Sebastián, España. Gala no sabía qué pensar. Tenía mucho miedo. Tuvo que recoger sus pocas pertenencias, entre ellas algo de ropa y algunas fotos, y despedirse de todos aquellos amigos que fue haciendo a lo largo de aquel duro camino.

Ahora iba a tener que aprender un nuevo idioma, conocer gente nueva e, incluso, tener que conocer a unas personas que van a tener que cumplir el papel de sus padres. Mientras tanto, en el avión, miraba las fotos de su familia y recordaba las historias que le contaba su padre, lo mucho que se reía con su hermano, y cómo la ayudaba su madre a hacer los deberes del colegio. Alguien en el avión puso las noticias que contaban que la guerra era un conflicto bélico que sucedió debido a que Ucrania quería unirse a países de Europa y a la OTAN, porque Rusia quería recuperar territorios importantes como Crimea y Jersón, entre tantos más.

Cuando Gala llega a su nueva ciudad, San Sebastián, descubre que España cuenta con muchos avances y ventajas y que nada tiene que ver con lo que está ocurriendo en su país de origen. En primer lugar, podía pasear por la calle con toda la calma y tranquilidad sin estar pendiente de las sirenas que anuncian los bombardeos y que indicaban que debía ir corriendo al refugio más cercano para protegerse.

Por otra parte, le llamó mucho la atención la amabilidad de las personas que la acogieron en su casa, pues la estaban ayudando a integrarse lo mejor posible para que no extrañara nada y así sentirse una más. Además, en esta nueva familia también tiene una hermana, Iraia, que pronto la presentó a sus amigos para que todos salieran en grupo. Gala se adaptó enseguida y no tuvo problemas en comunicarse con ellos, ya que aprendió español con facilidad porque era una buena estudiante y aprendía rápidamente.

Aunque Gala se integró bien en su nueva vida, echaba de menos y se acordaba mucho de la gente que dejó atrás. Pero este duro camino era necesario para poder continuar su vida y crecer personalmente. Prueba de ello es que Gala aún sin haber acabado el curso en Ucrania, debido a que estaban a mitad de curso, pudo completarlo en España pasando al segundo curso de Secundaria sin ningún tipo de problema.

DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ

Por Carmen, Eduardo y Roberto Valero, estudiantes de 1ºESO, 3ºESO y 2º Bachillerato, respectivamente.

Más información: